top of page

コケ植物とは

分類と多様性

コケ植物とは、陸上植物のなかで維管束を持たないグループの総称です。日本に約2千種、世界に約2万種生育しているといわれています。種によって生育環境は異なり、街中のコンクリート上や民家の軒下、田んぼのあぜ道など、人為的な環境を好む種もあれば、山間の岩場や渓流の水中に住んでいる種もあります。中には、標高2000メートル級の山岳や、砂漠の石の上、牛糞上など、特殊な環境を好む種も知られています。

コケ植物は、セン類、タイ類、ツノゴケ類の3つのグループからなり、最新の分子系統解析によると、それぞれが単系統群を形成し、コケ植物全体でも単系統群を形成します。維管束を持たず、植物体の機械的強度が弱いため、陸上植物の中では小型の体つきをしています。

セン類、タイ類、ツノゴケ類は、細胞、組織、体制、生育環境など様々な点で違いがあります。一般向けの図鑑には、形がふさふさしているのがセン類、平べったいのがタイ類、角のようなツンツンした枝があるのがツノゴケ類、などと説明されていることがあります。しかし、ふさふさした見た目のタイ類や、体全体が平べったいセン類、角が伸びず目立たないツノゴケ類なども存在するため、簡単には説明できない難しさがあります。形態学的にみると、胞子体の形が大きく異なっています。

セン類の胞子体は、帽をかぶった状態で成長し、柄が伸びたのちに蒴が成熟します。多くの場合、胞子嚢の上部が横方向に割れて蓋としてはずれ、胞子が散布されます。一方、タイ類の胞子体は、セン類に比べて単純な構造で、気孔や蒴歯は無く、縦方向に裂開します。ツノゴケ類の胞子体は、基部に介在分裂組織をもち、母体の植物体から立ち上がるように形成され、角(ツノ)のような外観となります。

A

B

C

セン類、タイ類、ツノゴケ類の例 (A)セン類タマゴケ Bartramia pomiformis、(B)タイ類ジンガサゴケ Reboulia hemisphaerica subsp.orientalis、(C)ツノゴケ類ナガサキツノゴケ Anthoceros agrestis

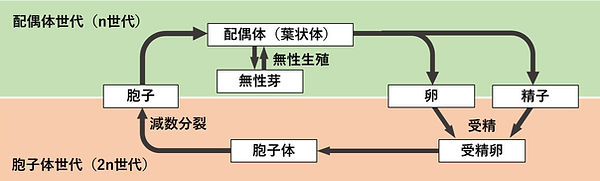

生活環

コケ植物は他の陸上植物と同様に、配偶子を形成する世代(配偶体世代)と胞子を形成する世代(胞子体世代)が交互に出現する生活環を持っています。他のグループと大きく異なるところは、配偶体世代が優占であるという点です。我々が普段目にするコケ植物の緑色の体は、ほとんどが配偶体世代です。配偶体上には配偶子(精子と卵)が形成されます。精子と卵が受精して生じる受精卵からは胞子体が生じ、配偶体から養分をもらいながら半寄生の状態で育ちます。

A

B

C

B

D

➡

ゼニゴケ (A)配偶体(葉状体)、(B)卵(中央の球形の細胞)、(C)精子(走査型電子顕微鏡像)、(D)胞子体(矢印)をつけた雌器床

ゼニゴケの生活環

進化

コケ植物は陸上植物の最基部で分岐したと推定されています。具体的には、約5億年前のカンブリア紀にツノゴケ類が、約4億5千万年前のカンブリア紀にセン類とタイ類が分岐したと考えられており、陸上植物の進化を考えるうえで興味深い系統的位置にあります。陸上植物は水生緑藻類から進化したと考えられていますので、陸上化初期に分岐したコケ植物の生活環では、緑藻類と共通する特徴がいくつか見られます。例えば、コケ植物の受精は基本的に、雌雄の生殖器官を水(雨水など)が介在した状態でないと成立しません。コケ植物の精子は、水の中を泳いで造卵器に到達し、卵と融合するので、水が十分に得られない環境だと受精が困難になります。こうした水依存的な受精を脱却するため、子孫である被子植物では、胚嚢や花粉といった特殊化した器官を進化させています。

研究対象としてのコケ植物

近年、コケ植物を使った研究は、非常に多岐に渡っ��て展開されています。前述のような分類や多様性、進化に焦点をあてた取り組みのほかに、環境汚染や気候変動の指標として用いようとする研究、屋上緑化や水質浄化などの材料として利用する工業的な取り組みなどが知られています。

参考文献

岩槻邦男・馬渡峻輔(監修) 、加藤雅啓(編集)、『植物の多様性と系統』(バイオディバーシティ・シリーズ2)、pp334、1997年、裳華房(東京)

長谷部光泰、『陸上植物の形態と進化』、pp304、2020年、裳華房(東京)

戸部博・田村実(編著)、『新しい植物分類学Ⅱ』、pp319、2012年、講談社(東京)

bottom of page